한경연 “비정규직보호법, 고용감소 유발...취약계층 취업에 부정적”

법 시행 후 취업확률 5.9%포인트↓...청년·저소득층·여성 영향 커

"고용증대 위해 비정규직 규제 완화하고 정규직 경직성 해소해야"

"고용증대 위해 비정규직 규제 완화하고 정규직 경직성 해소해야"

비정규직보호법이 임금근로자의 고용을 감소시키고 고용감소 현상은 취약계층에서 더 크다는 분석이 제기됐다.

한국경제연구원(원장 권태신)은 8일 ‘비정규보호법이 취약계층의 고용에 미치는 영향 분석과 시사점’이라는 제하의 보고서를 통해 비정규직보호법이 비정규직 고용은 감소시키고 정규직 고용은 유의적으로 증가시키지 못해 전체적으로는 고용감소를 가져왔다고 밝혔다.

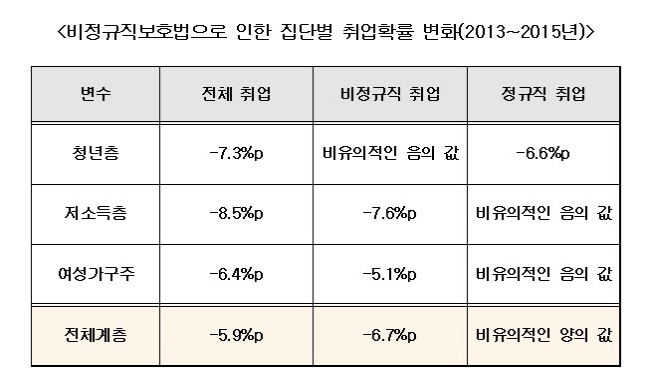

한경연은 한국복지패널의 최근 3개년(2013~2015년)을 대상으로 비정규직보호법이 고용에 미치는 영향을 분석한 결과, 비정규직보호법은 도입 전(2005~2006년)보다 전체 임금근로자의 취업 확률을 5.9%포인트 감소시키는 것으로 나타났다.

임금근로자를 비정규직과 정규직으로 구분해 분석하면 비정규직 취업확률이 6.7%포인트 감소한 반면 정규직 취업확률은 유의적인 변화가 없었다.

특히 보고서는 비정규직보호법이 취약계층 고용에 특히 부정적 영향을 미친다고 주장했다. 분석 결과, 비정규직보호법은 청년층·저소득층·여성가구주 등의 취업확률을 각각 7.3%포인트, 8.5%포인트, 6.4%포인트 감소시켰다.

저소득층이나 여성가구주의 경우, 비정규직 취업확률이 감소(·7.6%포인트·-5.1%포인트)해 전체 취업확률을 낮춘 반면, 청년층은 정규직 취업확률이 감소(-6.6%포인트)하며 전체 고용감소를 가져온 것으로 분석됐다.

유진성 한경연 국가비전연구실장은 “비정규직보호법은 기업의 부담을 증가시켜 기업의 고용창출 여력을 감소시킬 수 있다”며 “이로 인한 새로운 정규직 일자리 감소는 사회초년생인 청년층에 가장 큰 영향을 주기에 청년층 정규직 취업확률이 줄어든 것으로 풀이된다”고 설명했다.

한경연은 비정규직보호법이 고용에 미치는 영향을 3개 기간으로 구분해서도 분석한 결과 비정규직보호법이 시행된 후 시간이 흐르면서 부정적 영향으로 전환하거나 부정적 영향의 폭이 증가한 것으로 나타났다고 강조했다.

지난 2007년 7월 비정규직보호법 시행 후 2009년까지는 법이 취약계층의 취업확률에 아무런 변화를 미치지 못하거나 오히려 취업확률을 증가시킨 경우도 있었지만 시간이 경과하면서 그 효과는 사라지고 오히려 부정적인 영향이 커졌다는 설명이다.

연구에 따르면 청년층, 저소득층, 여성가구주의 경우 비정규직보호법이 시행된 이후 전체 취업, 비정규직 취업, 정규직 취업에서 모두 점차 악화됐다.

취업확률이 유의적으로 감소하거나 비유의적이라도 취업확률이 부정적으로 변화한 것으로 나타났다. 이러한 기조는 취약계층뿐 아니라 비정규직보호법 적용대상 전체계층에 대한 분석에서도 동일하게 나타났다.

한경연은 비정규직보호법이 비정규직의 취업확률을 낮추는 효과만 나타날 뿐 이에 상응하여 정규직의 취업확률을 상승시키지는 못해 전체적인 고용수준을 감소시키는 부정적인 영향을 미치고 있다고 설명했다.

특히 취약계층의 정규직 일자리는 증가하지 않은 채 기존에 일할 수 있었던 비정규직 일자리마저 잃게 되는 것이 더 심각한 문제라고 강조했다.

이에 보고서는 고용증대를 위해서 향후 비정규직보호법을 개정하고 정규직의 고용경직성을 완화하는 등의 정책적 접근이 필요하다고 주장했다.

유진성 국가비전연구실장은 “현재의 비정규직보호법은 불합리한 차별금지에 중점을 두고 사용기간 제한 등 다른 규제들은 완화할 필요가 있다”며 “기간제 및 파견근로자의 사용기간을 2년에서 4년으로 완화하는 방안도 검토할 필요가 있다”고 설명했다.

그는 “높은 수준의 정규직 고용보호를 완화해 고용유연성을 제고해 정규직 일자리 창출을 도모하는 한편 정규직과 비정규직의 근본적인 이중구조를 해소하여 비정규직 문제를 해결할 필요가 있다”고 강조했다.

©(주) 데일리안 무단전재 및 재배포 금지

비정규직보호법으로 인한 집단별 취업확률 변화.ⓒ한국경제연구원

비정규직보호법으로 인한 집단별 취업확률 변화.ⓒ한국경제연구원