[Great Korea] '탈중국' 뷰티 경쟁…글로벌 역량 강화에 '잰걸음'

한·중 관계 해빙으로 '유커의 귀환' 기대…업계선 '차이나리스크' 위기감 커

중국 대안 시장도 속속 등장…정부 지원책도 '수출국 다변화' 방점

지난해 중국의 사드(THAAD·고고도미사일방어체계) 보복으로 고전을 치르면서 해외 전략을 재정비해 온 화장품업계가 올해는 세계 시장에서 살아남을 수 있는 경쟁력을 갖추는 데 집중할 것으로 전망된다.

한·중 관계 해빙으로 중국인 관광객이 다시 한국을 대거 찾을 것이라는 기대감이 커지고 있지만, 중국 중심의 글로벌 전략으로는 부족하다는 업계 인식이 사드 이슈를 계기로 굳게 자리 잡아서다.

2016년부터 한·중 양국은 사드를 둘러싼 갈등을 겪었지만, 지난해 하반기 정상회담이 열리고 사드로 얼어붙은 관계가 '해빙 무드'를 보이면서 그간 한국을 등졌던 중국 관광객(유커)도 귀환해 화장품 수요를 재차 끌어올릴 것이라는 업계 안팎의 기대가 높아졌다. 지난해 3분기 이후 국내 면세점들의 실적이 잇따라 개선돼 이같은 긍정적인 전망에 힘이 실리기도 했다.

그렇지만 국내 화장품 업체들은 유커의 귀환에 기대를 걸기보다 '차이나 리스크'를 줄이는 방향으로 글로벌 전략을 재편하는 데 주력하고 있다. 지난해 북미와 유럽, 중동 등 중국 대안 시장에 잇따라 신규 진출이 이뤄진 것도 이 때문이다.

아모레퍼시픽의 한방 브랜드 '설화수'는 지난해 프랑스 파리의 '갤러리 라파예트' 백화점에 단독 매장을 열었고, 원브랜드숍 '이니스프리'는 미국 유니온스퀘어에 플래그십 스토어를 선보였다.

에뛰드하우스는 지난해 하반기 중동 두바이에 1호점을 열었고, 추가 매장 개점도 계획하고 있다. LG생활건강의 허브 브랜드 '빌리프'는 미국 드럭스토어 세포라에 입점했고, 토니모리는 유럽 세포라 매장 입점을 마쳤다.

또한 지난해 한-아세안 자유무역협정(AKFTA)이 체결돼 한국의 아세안 화장품 수출이 무관세로 전환되면서 아세안 국가들이 중국의 강력한 대안 시장으로 떠올랐다. 에이블씨엔씨의 원브랜드숍 '어퓨'는 말레이시아에 매장 2곳을 열었으며, 3년 내 말레이시아 매장을 총 12곳으로 늘릴 계획이다. LG생건의 프리미엄 브랜드 '후'는 싱가포르를 포함한 10여개국에 진출했다.

올해는 업계 전반에서 이같은 '탈중국' 흐름이 감지되는 한편 대(對) 중국 전략을 강화하는 업체들도 적지 않을 것으로 예측된다. 중국 화장품 시장 성장세가 높아 올해도 8~10% 성장이 기대되는 만큼, 중국 시장으로 모여드는 글로벌 업체 간 경쟁이 높아지고 있어 글로벌 역량을 입증하는 무대로 떠오를 가능성이 있기 때문이다.

박신애 KB증권 연구원은 "2014~2016년 한류 열풍으로 한국 화장품 업체들이 무분별하게 중국 소비자들의 사랑을 받았다면, 이제는 개별 브랜드의 경쟁력으로 성장해야 하는 각개전투의 시기인 것으로 보인다"며 "중국 화장품 시장은 성장성이 높아 업체 간의 경쟁도 매년 심화하고 있는데, 고가 화장품은 글로벌 브랜드들과 경쟁하고, 중저가 화장품은 로컬 브랜드들과 경쟁해야 하는 치열한 시장이 됐다"고 분석했다.

업계가 중국시장에서의 부진으로 신시장 개척에 적극 나선 것이 오히려 경쟁력 강화에 호재로 작용했다는 분석도 있다. 이선화 유진투자증권 연구원은 "사드 보복의 긍정적인 영향은 업체들이 중국 의존도를 줄이기 위해 중국 외 국가로 글로벌 진출을 가속화했다는 것"이라고 설명했다.

지난해 1월부터 10월까지 누적 화장품 수출액은 약 32억달러(약 3조5000억원)로 전년도 대비 12.1% 증가했다. 중국 및 홍콩으로의 수출이 2.5% 증가에 그친 반면 미국과 일본 등 중화권 이외 지역 수출이 큰 폭으로 늘면서 전체 수출 성장세를 주도했다.

향후 5년간 정부의 지원 방안도 수출국 다변화에 방점이 찍혀 있다. 보건복지부는 지난달 20일 공개한 '화장품산업 종합발전계획'에서 현재 세계 5위 수준인 화장품 수출 규모를 확대해 2022년까지 세계 3대 화장품 수출 강국으로 도약하겠다는 비전을 밝혔다.

특히 정부는 한류의 확산으로 한국 화장품의 중화권 시장 진출이 가속화됐지만, 수출이 60%가 중국시장에 편중된 것을 고려해 수출국 다변화를 지원할 예정이다.

대표적인 지원 방안을 보면 우선 화장품산업에 특화된 재외 현지 사무소가 마련된다. 국가에 따라 규제 사항이 다르다는 점에서 재외 인·허가를 지원하고, 잠재시장 발굴에 도움이 될 수 있는 현지 사무소가 필요하다는 판단에서다. 1차적으로 한국 화장품의 주요 수출국인 중국, 태국, 베트남에 재외사무소가 운영된다.

북미, 유럽, 동남아시아 등 한류 영향이 높은 국가에 플래그십 스토어를 설치해 잠재 시장을 확대하는 방안도 추진된다. 국내외 뷰티산업 종사자들이 전문적이고 심층적으로 정보를 교류할 수 있도록 컨퍼런스와 비즈니스 포럼, 잡페어 등을 아우르는 '뷰티 코리아' 구성 방안도 포함됐다. 복지부는 화장품산업 진흥의 법적·제도적 근거를 마련하는 차원에서 '화장품산업 진흥법'도 제정할 계획이다.

지난해까지 정부에 등록된 화장품 회사가 1만개를 넘었지만, 아모레나 LG생건 등 대기업만이 글로벌 전략에 많은 투자를 하고 있다는 지적에 따라 영세업체를 위한 수출 지원이 상대적으로 대폭 확대될 것으로 점쳐진다.

주요 화장품 기업들도 올해 세계 시장에서의 영향력 확대에 앞서 전열을 재정비하고 있다.

서경배 아모레퍼시픽그룹 회장은 지난 2일 신년사에서 '글로벌 확산'을 6대 중점 추진 전략 중 하나로 꼽았다. 아모레 측은 "중국·아세안·북미 등 기존의 전략적 거점 시장에서 성장을 가속화하고, 중동·유럽·남미 등 신규 시장 탐색 등 글로벌 확산 전략도 적극 추진할 계획"이라며 "글로벌 경영 시스템의 고도화를 추진해 국가별 브랜드 확산 속도를 높이고, 글로벌 사업의 운영 효율성 등을 개선한 글로벌 포트폴리오를 구축해나가겠다"고 강조했다.

차석용 LG생활건강 회장은 글로벌 사업을 강화해 '아시아 대표기업'으로 거듭나겠다는 의지를 보였다.

차 회장은 "국내를 뛰어넘어 아시아의 대표기업으로 발돋움하기 위해 어떠한 외부환경 변화에도 사업이 흔들리지 않도록 내진설계를 더욱 강화해야 한다”며 “화장품사업의 럭셔리 성장 및 프리미엄 경쟁력 강화, 생활용품사업의 차별화된 제품을 통한 해외사업 강화, 음료사업의 생수사업 활성화 등을 추진해야 한다”고 말했다.

©(주) 데일리안 무단전재 및 재배포 금지

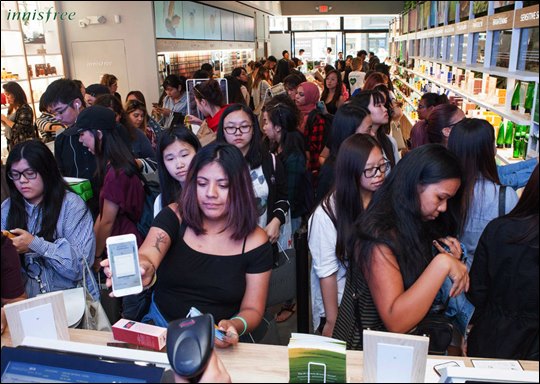

화장품업계가 올해 중국을 포함한 세계 시장에서 살아남을 수 있는 경쟁력을 갖추는 데 골몰할 것으로 전망된다. 이니스프리가 미국 뉴욕의 유니온스퀘어에 오픈한 플래그십 스토어 매장 모습. ⓒ아모레퍼시픽

화장품업계가 올해 중국을 포함한 세계 시장에서 살아남을 수 있는 경쟁력을 갖추는 데 골몰할 것으로 전망된다. 이니스프리가 미국 뉴욕의 유니온스퀘어에 오픈한 플래그십 스토어 매장 모습. ⓒ아모레퍼시픽

LG생활건강 '후' 홍콩 레인크로포드 백화점 매장 모습. ⓒLG생활건강

LG생활건강 '후' 홍콩 레인크로포드 백화점 매장 모습. ⓒLG생활건강

세계적인 드럭스토어 '세포라' 미국 매장에 입점한 한국 화장품 라네즈. ⓒ아모레퍼시픽

세계적인 드럭스토어 '세포라' 미국 매장에 입점한 한국 화장품 라네즈. ⓒ아모레퍼시픽