'한반도의 2중 위기' 북은 군비경쟁, 남은 복지경쟁

<칼럼>소련도 무너질때까지 군비경쟁 멈추지 않아

원유보유국 베네주엘라 망한건 퍼주기 포퓰리즘

‘뱁새가 황새 따라가면 가랑이 찢어진다’는 속담이 있다. 남과 북이 지금 뱁새의 처지다. 한반도 남과 북은 선진국과의 ‘군비경쟁’(북)과 ‘복지경쟁’(남)을 통해 파산으로 달려가고 있다. 지금의 위기가 전쟁으로 비화되지 않더라도, 한민족은 과거의 가난과 세계의 변방으로 전락할 수도 있는 위급한 상황이다. 이제 남과 북에 찾아온 각각의 위기를 구체적으로 집어보자.

첫째. 북한의 핵미사일 개발

북한은 핵미사일을 개발하는데 정권(나라)의 사활을 걸고 있다. ‘인민’은 굶주리고 산업은 폐허가 될 정도로 피폐해도 핵은 포기할 수 없다고 한다. 설상가상(雪上加霜)으로, 유래를 찾을 수 없는 국제사회의 제제에 직면하고 있다. 주민은 골병이 들고, 김정은 정부도 무너질 위기에 있다. 그들은 왜 이런 무리수를 두는 것일까?

조지프 히스, 앤드류 포터가 쓴 「혁명을 팝니다」라는 책에서 그 이유의 단초를 볼 수 있다. 이들은 부자와 빈자의 소비경쟁을 설명한다. 근거로 ‘한계효용체감의 법칙’이 활용된다. ‘어떤 것을 더 적게 가지고 있을 수 록, 이를 갖기 위해 더 많이 지불하려 한다’는 것이다. 그래서 가난한 사람은 부자에 비해 ‘경쟁적 소비’에 몰두하는 것이다. 처음에는 부자에 대한 ‘공격적 조치’였으나, 나중에서 지금의 상태를 지키기 위한 ‘방어적 조치’가 된다.

북한이 지금 딱 그런 처지다. 처음에는 미국의 군사적 위협에 맞서기 위해 핵미사일을 갖고자 했다. 그 비용은 감당할 수 없는 것이었으나, 위협적인 부자 미국에 대항하기 위해 무리를 했다. 가난한 이들이 부자들과 경쟁할 때의 행태와 비슷했다. 처음에는 경쟁에서의 우위를 위해 시작했으나, 결국은 자신을 지키기 위한 후퇴할 수 없는 정책이 된다. 만약 핵미사일 개발에 실패한다면, 그 자체가 정권의 종말을 의미하는 것이다. 주민들은 모든 가치를 핵미사일에 두게 됐다. 핵미사일을 통해 정권에 경외심을 갖게 된 것이다. 그 경외심이 없어지는 순간 정권도 두려움의 대상이 되지 못한다. 두려움이 없어진 가난한 주민을 통제하기란 실로 어려운 일이다. 처음에는 미국을 향한 ‘공격적 조치’였으나, 지금은 정권의 생존이 걸린 ‘방어적 조치’가 된 것이다.

이는 냉전시대 미·소의 군비경쟁과 유사한 양상이다. 소련은 무너질 때까지 군비경쟁을 멈추지 못했다. 당장의 위기를 경쟁몰입을 통해 유예한 것이다. 결국 그 많은 핵무기는 소련을 보호하지 못했다. 그래도 다행인 것은 소련지도자가 마침 합리적인 출구를 찾은 것이다. 연방을 해체하고 체제도 바꾸었다. 완전한 자본주의는 아니지만, 그래도 서구와 비슷한 모델의 경제시스템을 갖추었다. 더 다행인 것은 러시아는 경제를 재건할 수 있는 엄청난 양의 석유를 가지고 있었다는 것이다. 북한은 석유도 없고, 합리적인 출구전략을 짤 지도자도 없어 보인다. 그래서 소련이 와해될 때 보다 더 위태로운 상황인 것이다.

둘째. 대한민국의 복지 포퓰리즘

북한의 핵미사일로 인한 안보위기에도, 현 정부는 하루가 멀다 하고 몇십 조 원의 선심성 정책을 남발하고 있다. 취임 100일도 안되었는데, 매년 우리나라 예산(약 400조원)의 약 10%가까이(어림잡아도 약 30조원 이상)를 더 쓰겠다고 약속했다. 그러면서도 재원대책은 없다. 박근혜정권때와 달리 증세를 통해 재원을 확충한다고 하지만, 고작 5~6조 정도다. 역시 과거정권과 같이 ‘누수를 막고 합리적으로 재원을 활용하면 충분히 감당할 수 있다‘고도 했다. 애써 외면하고는 있지만, 비현실적인 주장이라는 사실을 모르는 국민은 많지 않을 것이다. 그 정도 재원확보로는 감당이 안된다는 사실을 알면서도, 국민들은 정부가 또 무슨 선심성 정책을 다시 쏟아낼지 걱정이다.

피터 코리건(Peter Corrigan)이 쓴 「소비의 사회학」이란 책에서 해답을 찾을 수 있다. 가난한 이들은 부자들의 선호를 모방한다. 종종 자신들이 감당할 수 없는 비용을 지불하기도 한다. (물론 여기서도 ‘한계효용체감의 법칙’이 적용되는 것은 물론이다. 감당하기 힘든 비용은 그 만큼 많은 효용을 제공한다. 적어도 단시간에는 그렇다.) 부자들은 가난한 이들이 모방한 것은 버리고, 또 다른 가치를 위해 시장을 개척한다. 계속 부자를 좆아 모방하다보면, 결국 가난한 사람은 파산에 이르게 된다. 저자는 이를 ‘쫒기와 도망가기(Chase and flight)’로 설명한다. 우리나라의 ‘된장녀’가 그런 부류다. 그들은 자신들 소비의 정당성을 얼마든지 변명할 수 있을 것이다. 그러나 그 비참한 결말이 그 변명을 허구성을 증명한다. 증명이 됐을 때는 이미 돌이키기 너무 늦어 버린 후일 수 있다.

대부분의 포퓰리즘이 그렇듯 우리의 선심성 정책들은 명분과 과정은 그럴 듯해 보인다. 그러나 그 결과, 감당해야 할 고통은 처절할 것이다. 우리 국민은 우리가 극복했던 ‘IMF 위기’나 그리스 등 남유럽, 남미 국가들의 위기를 교훈으로 삼아야 한다. 그 암흑을 다시 겪는 것은 국민의 몫이기 때문이다. 피해가 발생했을 때, 포퓰리즘 정책의 결정권자들은 누구도 책임지지 않는다는 것도 역사의 교훈이다.

한반도의 위기는 현재진행형이고 곧 끝이 들어날 것이다. 막바지이기 때문에 지금의 결정이 어느 때보다 중요하다. 앞으로의 위기는 일과성 위기나 극복 가능한 위기가 아닐 수도 있다. 이 위기는 ‘한국전쟁’이후 우리가 이룬 모든 것을 송두리째 앗아가고 회복불능의 상태로 만들 수 있다. 이런 상황에서 운전대를 잡은 현 정부는 현실을 무시하고만 있는 것 같다. 북의 핵위협과 선심성 정책으로 인한 경제파탄 위기를 애써 외면하는 것으로 보인다.

우리는 우리가 물려받은 이상의 자랑스러운 조국을 후손에게 물려줄 책무가 있다. 이를 위해 현실을 직시하고 분수에 맞게 처신해야 한다. 안보에는 예민하게 대응해야 하고, 내치에는 장기적인 안목에서 내실을 다져야 한다. 현 정부는 역시 거꾸로 인 것 같아 큰 걱정이다. 우리세대가 전 세대에게 물려받은 것을 모두 털어 먹고 빚잔치를 하게 된다면, 우리 후손들의 원망을 어떻게 감당할 것인가?

글/김우석 미래전략개발연구소 부소장

©(주) 데일리안 무단전재 및 재배포 금지

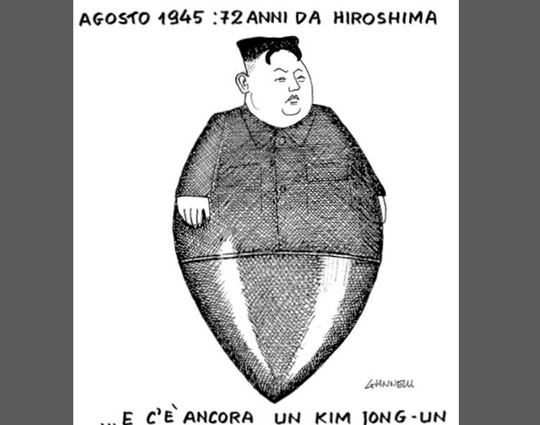

미국과 북한 간 대립 수위가 높아지며 한반도 긴장이 고조되는 가운데 김정은 북한 노동당 위원장을 주인공으로 한 만평이 이탈리아 유력지에 등장, 눈길을 끌고 있다. 사진은 이탈리아 일간 코리에레 델라 세라 10일자 지면 1면에 등장한 만평이 신문의 만평 작가 에밀리오 잔넬리는 김정은 위원장의 모습을 핵탄두로 형상화한 그림과 함께 "'1945년 8월: 히로시마 72주년', 그리고 지금은 김정은이 있다"는 설명을 곁들였다.ⓒ코리에레 델라 세라 홈페이지 캡처=연합뉴스

미국과 북한 간 대립 수위가 높아지며 한반도 긴장이 고조되는 가운데 김정은 북한 노동당 위원장을 주인공으로 한 만평이 이탈리아 유력지에 등장, 눈길을 끌고 있다. 사진은 이탈리아 일간 코리에레 델라 세라 10일자 지면 1면에 등장한 만평이 신문의 만평 작가 에밀리오 잔넬리는 김정은 위원장의 모습을 핵탄두로 형상화한 그림과 함께 "'1945년 8월: 히로시마 72주년', 그리고 지금은 김정은이 있다"는 설명을 곁들였다.ⓒ코리에레 델라 세라 홈페이지 캡처=연합뉴스